UIUXは、単なるデザインや見た目ではなく、ユーザーにとっての使いやすさや心地よさをつくる重要な要素です。そして今、この領域において大きな変化が起きつつあります。

それが、生成AIの活用です。

プロトタイプの作成、ユーザーの行動分析、テストや改善といった作業を、よりスピーディーに、より的確に支援してくれる技術として、生成AIは多くの現場に入り始めています。

とはいえ、「どう取り入れればよいのか分からない」「うちのチームでも使いこなせるのか」といった不安の声も、現実として多く聞かれます。

本記事では、UIUXの現場における生成AI活用の最新動向をふまえつつ、導入のヒントや、実際に現場でどのように活かされているのかをご紹介します。

「まずは情報を整理したい」「判断材料がほしい」とお考えの方に向けて、具体的かつ実践的な内容をお届けします。

なぜ今「AI×UIUX」が注目されているのか

生成AIとUX・UIの関係性

UIUXにおけるAI活用というと、まず「効率化」や「自動化」を思い浮かべるかもしれません。たしかに、プロトタイプの生成や情報整理など、手間のかかる工程を短時間でこなせるようになったのは大きな進歩です。

ですが、それ以上に注目すべきは判断の質が変わる点です。たとえば、画面レイアウトや導線設計。以前は「これがなんとなく良さそう」と感覚に頼っていた部分に、AIが「この属性のユーザーには、この配置が有効でした」とデータに基づいた提案を添えてくれる。これは、経験にもう一つの目を加える感覚に近いものです。

さらに、ユーザーの行動履歴や利用状況をもとに、個別に最適な体験を提示する「パーソナライズUX」も、AIだからこそ可能なアプローチです。こうした柔軟さは、手作業では実現が難しい領域でした。

注目が集まる背景と技術的進化

ChatGPTやMidjourneyなど、生成AIツールの普及がきっかけとなり、非デザイナーでもUI案をつくれる時代が到来しています。一方で、UX設計はデバイスの多様化や利用シーンの変化により、ますます複雑になっています。多様な接点、多様なペルソナに対応する必要がある今、AIの補助は設計者にとって大きな支えです。

加えて、リアルタイム解析やA/Bテストの自動化といった「改善フェーズ」でもAIの存在感は増しています。こうした技術の恩恵を受けながらも、「人間らしいUX」を見失わないようにすることが、これからのデザインには欠かせません。

私たちUIUXのプロにこれから求められるのは、AIを使いこなしながら、人に寄り添う体験をどう設計していくか。AIをツールではなくパートナーと捉える視点が、より良いUXの鍵になっていきます。

生成AIによって変わるUIUXデザインの現場

プロトタイピングとデザイン案の自動生成

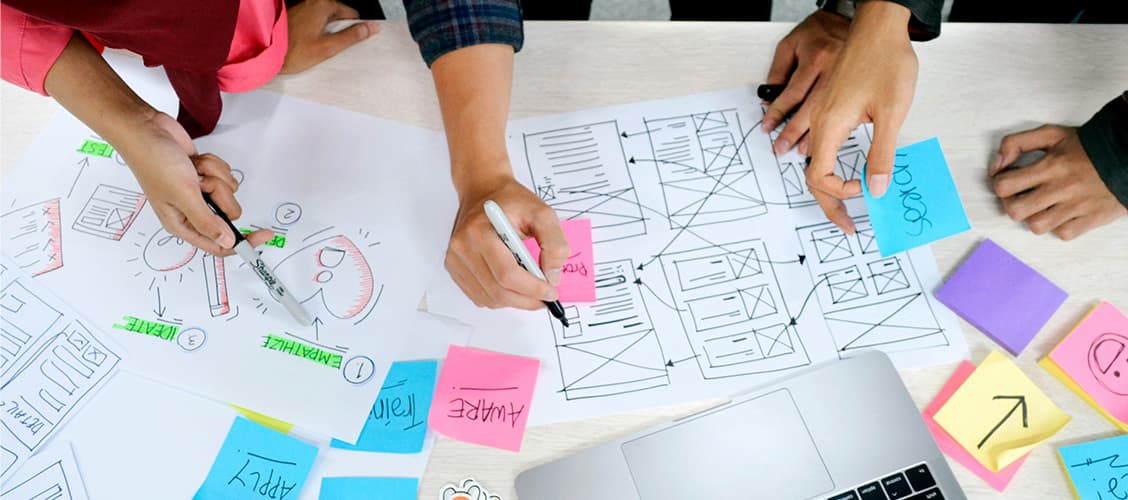

これまで、プロトタイプの作成といえば手描きのワイヤーフレームに始まり、レビューと修正を何度も繰り返す地道な作業が一般的でした。しかし最近では、生成AIに要件やターゲットを伝えるだけで、複数の画面パターンを自動で提示してくれるツールが登場しています。

たとえば、「20代女性向けのファッションECアプリ」と入力するだけで、それらしいトップページ案を提示してくれるMagicPathのようなツールもその一例です。完成品としてそのまま使えるわけではないものの、アイデア出しの起点として非常に有効で、チーム内の議論もスムーズになります。

こうしたAIの導入は、デザイナーが手を動かす前の段階で方向性を見定める手助けとなり、本質的な体験設計により多くの時間を使えるようになります。

ユーザー行動分析とパーソナライズUX

生成AIが持つもうひとつの強みは、行動データを高速・高精度に解析できる点です。Google AnalyticsやヒートマップツールのログをAIに読み込ませれば、「どの導線で離脱が多いか」「どの要素が効果的か」といったインサイトが短時間で可視化されます。

さらに、その分析結果をもとに、ユーザーごとに異なるUIを出し分けるといったパーソナライズも可能に。従来は開発やコストの都合で見送られていた個別最適化も、AIを活用することで無理のない現実的な対応へと変わりつつあります。

AIによるユーザビリティテストと改善支援

最近では、ボタン配置や文言などを複数パターン用意し、それらをAIが自動で出し分けながらクリック率や離脱率をリアルタイムで分析するといった取り組みも進んでいます。AIがその場で結果を判断し、次の改善案まで提示する──走りながら最適化する流れが実現しつつあるのです。

これまでのような「仮説→実装→テスト→改善」という重たいサイクルではなく、「Observe(観察)→Design→Check→Act」のように、観察を起点とした軽やかなプロセスが企業の中で広まり始めています。こうした変化に適応できるかどうかが、UX改善のスピードと質を大きく左右する時代になってきました。

デザイナーの役割はどう変わるか

データ活用・プロンプト設計力の重要性

今後のUIUXデザインで欠かせないのがプロンプト設計力です。

AIに「何を、どう伝えるか」──その問の立て方が、生成されるデザインの精度を大きく左右します。

たとえば、「ECサイトのトップページを作って」とだけ指示する場合と、「20代女性向け・美容アイテム中心・スマホ利用がメイン」と具体的な条件を加えて伝える場合とでは、AIのアウトプットは大きく異なります。これはもはや単なる操作ではなく、言葉による設計であり、コピーライティングに近いスキルが求められます。

さらに、ユーザー行動やアクセス解析のデータを踏まえてプロンプトを設計できれば、生成AIは単なる補助ツールではなく、戦略的なUX設計のパートナーとして機能します。

つまり、AIを使いこなすデザイナーとは、ツールの操作に長けた人ではなく、ユーザー理解を軸に、適切な問いを立て、仮説と検証を回せる設計思考の実践者なのです。生成AIという強力なパートナーとどう協業し、どこまで体験の質を引き上げられるか──、そこに、これからのUIUXの本質的な価値がかかっています。

思考の高度化とAIツールの使いこなし

AIが手を動かす役割を担うようになった今、デザイナーに残されたもっとも重要な役割は「考えること」です。これは一見理想的な変化のようにも見えますが、裏を返せば、デザイナーの思考の質がこれまで以上に問われる時代に突入したとも言えます。

たとえば、AIがある機能の配置について複数の案を提示してくれたとします。そこから最適な案を選び、「なぜこの構成がベストなのか?」をユーザー視点で説明し、チームやクライアントに納得感をもって伝えられるかどうか。この選び取りの力と論理的な説明力こそが、これからのデザイナーに求められる価値であり、差別化のポイントとなっていくでしょう。

実務で使えるAIツールと活用事例

まず、アイデア創出系では、「Uizard」や「Galileo AI」といったツールが代表的です。自然言語で要望を伝えるだけで、ワイヤーフレームや画面レイアウトのたたき台を瞬時に生成してくれるため、特に初期フェーズのスピード感が劇的に変わります。「デザインのスキルはないが、イメージはある」といった場面でも、プロトタイプの共有が容易になることで、チーム内の意思疎通もスムーズになります。

また、「Figma AI」のように既存のデザインツールにAI機能が組み込まれてきている点にも注目です。要素の追加、カラーの提案、構成の調整など、UIを構築する一連の流れのなかにAIが自然に入り込むことで、判断の迷いを減らし、より創造的な部分に集中できる環境が整いつつあります。

一方、検証・改善系では、「Hotjar」などのヒートマップ解析ツールに生成AIを組み合わせた活用や、A/Bテスト結果をAIが解釈・提案する仕組みも広がっています。かつては「Google Optimize」などのツールがその役割を担っていましたが、現在ではGoogle Analytics 4(GA4)にその機能が統合され、AIによる分析・最適化機能がさらに進化しています。「なんとなくよさそう」ではなく、AIが裏付けを示しながら改善ポイントを示してくれることで、属人的な判断から一歩踏み込んだ改善アクションが可能になります。

企業での導入事例と成果

実際に生成AIツールを導入し、成果を上げている企業も増えています。

たとえば、あるEC企業では新商品のLP(ランディングページ)制作において、「ChatGPT+Uizard」を組み合わせて試験導入。構成案のたたき台をAIに任せることで制作時間を約40%短縮し、デザイナーはブランドトーンや細部のブラッシュアップに集中。さらにABテストの試行回数を増やせたことで、CVR(コンバージョン率)の向上にもつながりました。

また、あるSaaS企業では、オンボーディング画面のUX改善にAIを活用。過去の行動データをAIが分析し、改善が必要なステップを抽出。その結果、月間のアクティブユーザー率が12%改善されたという実績もあります。

これらの事例が示しているのは、「AIはすべてを代行する魔法の杖ではない」ということ。ですが、「検討の幅を広げ、判断を支え、時間とリソースを生み出す道具」として、実務で十分に機能しているのは間違いありません。

重要なのは、どこまでAIに任せ、どこから人の判断で仕上げるかという設計のバランスです。このバランス感覚こそが、生成AIを活用するチームと使われてしまうチームの違いを分ける鍵になります。

AIを活用する際の注意点とリスク

判断のブラックボックス化への懸念

AIは提案の根拠を言語化できないため、なぜその結果が出たのかが見えにくくなることがあります。「このUIが良い」とAIが提示しても、背景や理由が不明瞭であれば、チーム内での合意形成やクライアントへの説明に困る場面も出てくるでしょう。

こうしたブラックボックスに頼りきりにならないためには、AIの出力を鵜呑みにせず、自分たちの視点で意味づけし直す姿勢が重要です。最終的な判断には、常に人間の責任が伴うことを忘れてはなりません。

情報の信頼性・セキュリティ・倫理面の課題

AIの出力には、古い情報や偏ったデータが含まれていることがあります。その結果、無意識のバイアスや配慮の欠けたUIが生まれるリスクも否定できません。

また、UX設計では個人データを扱う場面も多く、AIツールに機密情報を入力する際は情報の扱いや送信先に注意が必要です。倫理面も含めて「誰の体験をつくっているのか?」を常に問い直すことが求められます。

ユーザー視点を失わないための工夫

AIの提案はあくまで参考値であり、ユーザーの細やかな感情や違和感までは読み取れません。だからこそ、AIに任せきりにせず、実際のユーザーとの対話や観察を重ねることが大切です。

近年では、AIによる効率化を進めつつ、共感ワークショップなど人の感性を取り戻す取り組みを並行して行う企業も増えています。AIを活用する今だからこそ、UIUXの現場には人間らしさを守る責任があるのです。

今後のUIUXとAIの関係はどう進化するのか

AIアシスタントがUXを再定義する未来

すでにECサイトや予約アプリでは、チャットボットなどAIによるガイド機能が一般化しつつあります。今後はこれがさらに進化し、ユーザーの好み・行動履歴・現在地・時間帯といった情報をもとに、AIが最適な提案や導線をリアルタイムで提供する世界が訪れようとしています。

例えばある旅行アプリでは、過去の旅行履歴やSNS投稿傾向から、次の目的地や宿泊先をAIが提案する実証実験が進行中です。「自分をよく知る旅のプランナー」がそばにいるような感覚です。

このようにUXの中心にAIが入り込むことで、UIはもはや「使うもの」ではなく「語りかけ、導く存在」へと進化します。UXは「便利な操作感」ではなく、「人の行動を後押しする体験」へと再定義されていくでしょう。

UIUX設計における新しい競争軸とは

こうした変化により、UIUXの評価基準も変わりつつあります。従来の「見やすさ」「直感性」に加えて、これからは「AIとの連携力」「文脈に応じた適応性」が競争力となります。

たとえば、ユーザーの状態に応じて表示内容やナビゲーションが変化したり、不安や迷いを先回りしてサポートを提示するような、文脈適応型のUIUXが求められる時代です。

その実現には、「デザイン×AI×データ」の掛け合わせが不可欠です。今後のUIUXチームには、視覚的な洗練だけでなく、「AIとの関係性をどう設計するか?」という視点も問われるようになります。

これからのUIUXチームには、視覚的な美しさだけでなく、「人間とAIの関係性をどう設計するか?」という問いに向き合うスキルとマインドセットが求められます。

人間の感性とAIの知性を掛け合わせて、ブランドの価値や体験をどう創出するか――そこに、次の時代のUIUXの勝負どころがあるのです。

まとめ|AIと人が手を取り合うUXデザインのこれから

とはいえ、真に価値ある体験を生み出すのは、やはり人の視点と意図ある設計です。AIは強力なパートナーではありますが、その使い方をデザインするのは私たち人間にほかなりません。

これからのUIUXにおいて求められるのは、「体験をどう設計するか」という戦略力な視点、「AIにどう指示を出すか」というプロンプト設計力、そして「ユーザーの本音に寄り添う共感力」です。それらの力を活かしきれるかどうかが、企業の競争力を左右していく時代に入っています。

Sackleでは、こうした時代の変化を見据え、AIの力を活かしながらも、人に寄り添う体験づくりを軸に、Webサービスのインターフェース設計・改善支援を行っています。

「UX改善を進めたいけれど、どこから手をつければよいかわからない」

「サイトリニューアルを検討しているが、ユーザー視点を意識した設計に自信がない」

そんなお悩みがあれば、ぜひSackleの無料相談をご活用ください。UIUXとAIの融合を支える専門チームが、貴社の課題や目的に合わせた最適なご提案をいたします。