では、AIが人間を超えて自律的に進化する未来において、私たちは何を担うのでしょうか。その答えの一つが「UI/UX」です。合理性や効率化はAIが果たせても、「信頼できるか」「安心して任せられるか」という体験は人間にしか設計できません。AIと人が共存する未来を切り開く鍵は、この領域にあります。

本記事では、ソフトバンクをはじめとする企業の事例を交えながら、AIエージェント時代におけるUI/UXの役割と、経営層が押さえておくべき視点を解説します。

AIエージェント時代にUI/UXが注目される理由

ソフトバンクが示した「人間排除」と「自己増殖」の衝撃

2025年夏、ソフトバンクの孫正義社長は「AIが自らプログラミングし、人間を開発から排除する」「AIエージェントが自己増殖する仕組みを作りたい」と語りました。まるでSFのような未来像に、背筋が凍った人も多いでしょう。

一見、人間の役割が奪われるように思えますが、合理性をAIが極限まで担うからこそ、人にしかできない領域が際立ちます。その一つが「安心感を与える体験をデザインする」ことです。AIを信頼して任せられるかどうかは、機能の優秀さ以上に「信頼できるか」という感覚にかかっています。

参照:ソフトバンクG 自律的に動く「AIエージェント」開発目指す計画

AIエージェントが普及する現状と企業の導入事例

NECは人材育成や経営計画、富士通はサプライチェーン最適化でAIエージェントを導入しています。いずれも「業務を自律的に担う仕組み」として注目されています。

NECの例では、社員のスキルや経歴を踏まえ、他社事例まで参照して個別のキャリア提案を生成しています。社員からは「まるで自分専属のキャリアコーチがいるようだ」と好評です。このように違和感なく受け入れられる体験を設計できるかどうかが、UIUXの成否を分けます。

参照:NEC「次世代AIエージェント」を公開 依頼したい業務を入力すると生成AIが自律的にタスクを分解し、業務の実行まで自動で行う

参照:特化型AIエージェントでグローバルサプライチェーンを最適化するソリューションが、ビジネスを変革する先進事例として選定

成果を左右するのはAIの性能ではなくUI/UX

最新のAIは検索や資料作成などで高精度な成果を出せますが、「使いづらい」「何をしているかわからない」といった声も少なくありません。この場合の問題は性能ではなくUI/UXです。

高性能な車でもハンドルやブレーキの感触が悪ければ怖くて乗れないのと同じように、AIも「操作感」が伴わなければ活かしきれません。成果をビジネスにつなげられるかは、UI/UXがどれだけ「人の感覚」を捉えているかにかかっています。

経営層が注目すべき「人とAIの橋渡し」としてのUI/UX

経営層にとってAI導入は投資であり、成果は「社員や顧客が使い続けるかどうか」で決まります。その気持ちを生むのがUI/UXです。

ある企業のDX支援では、AI導入後も社員の利用率が低迷していました。原因は、結果がブラックボックスで「信用できない」と感じられていたことでした。そこで根拠を表示するUIに改良したところ、利用率は2倍以上に向上しました。

経営層が注目すべきはAIそのものではなく、「AIと人の橋渡し」を担うUI/UXです。ここを磨けば、AI投資は最大限のリターンを生み出せます。

AI×UI/UXがもたらす経営効果──業務効率・EX・CXをつなぐ

業務効率化とコスト削減に直結するUI/UX設計

AI導入の最大の狙いは効率化です。しかし「機能を入れただけ」では、逆に現場が混乱し、余計なコストが増えることもあります。

例えば、営業チームがAIを使って提案資料を作成するとき、入力が煩雑だったり結果が信頼できなかったりすると、結局人がやり直すことになります。逆に、自然な導線でデータを入力し、AIが理由を添えて提案してくれる設計なら、作業時間は半分以下になり、人的コスト削減につながります。UI/UXの優劣は、そのまま業務効率とコストに跳ね返るのです。

社員体験(EX)から顧客体験(CX)までの一貫性

AIは社内効率化だけでなく、顧客との接点にも影響します。社員が使いやすく感じる仕組みは、そのまま顧客への提供価値にも波及します。

例えば、カスタマーサポート部門の社員が「AIが提示する回答の根拠がわかりやすい」と安心できれば、顧客にも自信を持って説明できます。結果として顧客体験(CX)が向上するわけです。つまり、社員体験(EX)と顧客体験(CX)は切り離せない関係にあり、UI/UXはその両方をつなぐ役割を果たします。

導入効果を最大化するための経営層の視点

経営層に求められるのは「AIを導入したかどうか」ではなく、「社員や顧客が信頼し、継続的に利用しているか」を見極める視点です。その評価軸として、ROIを単なるコスト削減だけに限定せず、社員の満足度や顧客からの信頼度まで含めることが重要です。

実際、ある企業ではAIの利用率を社内KPIに組み込み、UX改善を進めた結果、顧客からの契約更新率が大幅に上がったという事例があります。経営層がUI/UXを戦略の一部と捉えるかどうかが、導入効果を最大化する分岐点になるのです。

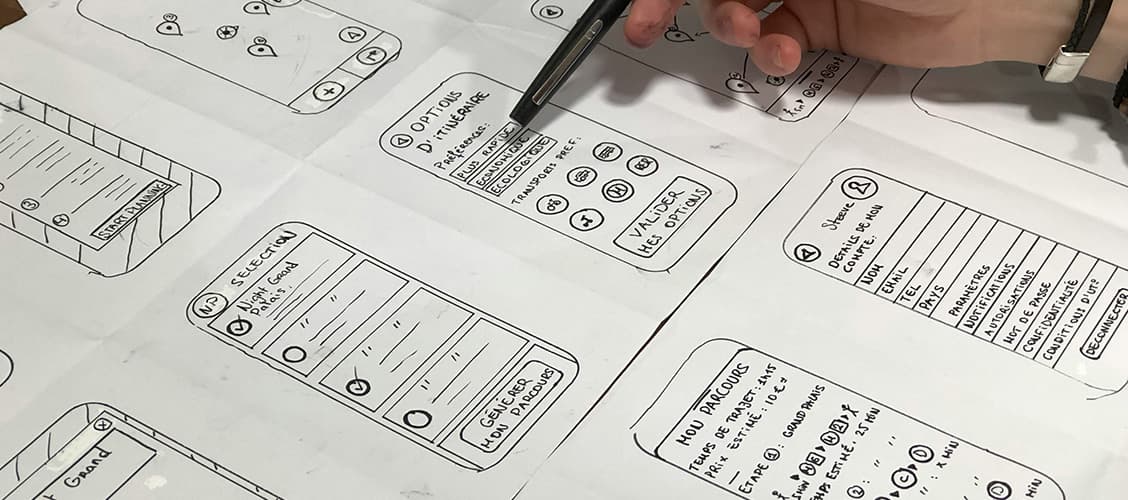

従来のUI/UXからの変化|AIエージェントがもたらす新たな設計思想

AIエージェントの普及によって、UI/UXの設計思想はこれまでとは大きく変わろうとしています。従来は「操作しやすい画面」「見やすいレイアウト」といった利便性が中心でしたが、これからは「AIにどう関与してもらうか」「人がどう安心して委ねられるか」という視点が不可欠です。以下、その変化のポイントを整理します。

「操作」から「指示」へ──UXの重心シフト

従来のソフトウェアは、クリックや入力といった「操作」を前提に設計されてきました。しかしAIエージェント時代には、ユーザーは「こうしたい」と伝えるだけで目的が達成されます。UXの重心は「操作のしやすさ」から「意図を指示しやすい環境」へ移行し、曖昧な表現でも意図を汲み取れるインターフェースが重要となります。

「No UI」はUX不要を意味しない──新たな再定義

「No UI」とは画面がなくなることではなく、UIを意識せず自然にAIとやり取りできる状態を指します。例えばスケジュール調整をAIが自動で提案してくれるケースでは、画面操作は最小限ですが、その裏には「安心して任せられる導線設計」が必須です。つまり、UXは「体験の自然さ」を再設計する段階に入っています。

感情や信頼を織り込むインターフェース設計の必然性

AIが業務を代行するほど、人は「本当に任せていいのか」と不安を抱きます。そのため、結果の根拠を示したり、承認を求めたりする仕組みが欠かせません。感情に寄り添うUIは装飾ではなく、「信頼できるAI体験」を実現する基盤です。UXは、ユーザーの心理的安全性を守る役割へと進化しています。

AIが合理性を担い、人間が共感性を担う未来像

AIは膨大なデータから最適解を導き出す合理性を担います。一方で、人間にしかできないのは共感や納得を作ることです。例えば医療現場でAIが治療方針を示しても、患者を安心させるのは医師の言葉や態度です。同じように、ビジネスにおいても「人間が共感を添えるUX設計」が不可欠であり、AIと人間の役割は共存的に分かれていくでしょう。

AIエージェント時代のUI/UX設計で押さえるべきポイント

AIエージェントは便利である一方、ユーザーが「見えない不安」を抱きやすい技術でもあります。そのためUI/UXの設計では、単なる利便性だけでなく、制御・透明性・心理的安全性といった要素を意識的に組み込むことが求められます。ここでは特に重要な5つの観点を解説します。

過剰な自動化を防ぐ「制御と承認」の仕組み

AIは自律的に動くほど、ユーザーは「自分の手を離れてしまった」と感じやすくなります。例えば顧客に自動返信するシステムが、確認なしに重要メールを送ってしまったらどうでしょうか。便利さは一瞬で信頼失墜に変わります。

そこで大切なのは、重要な処理を行う前に必ず承認を求める仕組みです。「承認」「却下」「修正」といった明確な選択肢を与えるUIは、ユーザーの安心感を守る「最後の砦」となります。

不確実性を可視化するUX──信頼度表示と説明責任

AIの判断には必ず誤差や不確実性が存在します。にもかかわらず「正解のように」提示されると、ユーザーは誤って鵜呑みにしてしまうことがあります。

これを防ぐためには、結果に信頼度スコアを添えたり、根拠を簡単に確認できたりするUIが欠かせません。例えば「この提案は80%の確率で適切です」「この判断は過去の会議記録に基づいています」と表示すれば、ユーザーは納得感を持って利用できます。透明性は、AIとの信頼関係を築く最大の武器です。

ユーザー心理を補完するナッジやガイド設計

AIエージェントは「忘れやすい人間の弱点」を補う役割を担えます。例えば、カレンダー上に「前回の会議から3日経ちました。次のアクションはどうしますか?」と自然に差し込まれるリマインドは、単なる通知ではなく、ユーザーの行動を後押しするナッジです。

また、入力欄に「こう書くと良い結果が出やすい」と例を提示するガイド機能も効果的です。こうした小さな工夫の積み重ねで、AIは「冷たい機械」ではなく「頼れる相棒」として感じられるのです。

複数エージェントを管理するダッシュボードUI

一人のユーザーが複数のAIエージェントを扱う時代がやってきます。文章生成、データ分析、翻訳、スケジュール管理…それぞれが勝手に動いては混乱を招きます。

そこで求められるのが、エージェントの状況を一元的に把握できるダッシュボードUIです。実行中のタスク、進捗状況、エージェントごとの役割分担をひと目で確認できれば、ユーザーは安心してAIに任せられます。

プライバシー・セキュリティを支えるUXデザイン

AIエージェントは膨大な個人情報や企業データを扱います。そのため、どんなに便利でも「情報が漏れるかも」と感じた瞬間にユーザーは離れてしまいます。

UX設計の観点では、アクセス権限の明確化やログの可視化が重要です。「このデータには誰がいつアクセスしたのか」が簡単に確認できるUIは、利用者に強い安心感を与えます。プライバシーとセキュリティを守る体験こそ、企業がAIを継続的に活用するための土台になるのです。

まとめ|AIエージェントと共存する未来におけるUI/UXの役割

企業がAIを導入しても、その成果はUI/UX次第です。社員が安心して使えるか、顧客が信頼を寄せられるか──その違いがROIに直結します。そして、この領域は一度作って終わりではなく、常に改善と進化を続けることが求められます。

サックルでは、こうした「AI時代を見据えたUI/UXデザイン」に強みを持っています。単なる見た目の設計にとどまらず、業務効率化・顧客体験・経営視点を一貫させたデザイン戦略をサポートします。AIエージェントと共存しながら成果を最大化したいと考える企業の皆様は、ぜひ私たちにご相談ください。未来の競争優位は、UI/UXの一歩先をどう描けるかにかかっています。