その原因は、見た目のデザイン(UI)だけに注力し、ユーザー体験(UX)を見落としていることにあるかもしれません。

この記事では、「UXとは何か?」という基本から、なぜ今UXがこれほどまでに重視されているのか、そしてUX改善がもたらす5つの具体的なビジネス効果について解説します。Webサイトのリニューアルを成功に導きたいすべての企業担当者必見の内容です。

Googleも評価する「ユーザー体験」とは

たとえば、表示速度が遅いページや、モバイルでの操作がしづらいデザインは、ユーザーにとって快適な体験とは言えません。こうしたUX上の問題は、直帰率の上昇や滞在時間の短縮など、ネガティブな指標として現れます。Googleはこれらのデータをもとに、そのページの価値を判断し、検索結果の順位にも反映させているのです。

さらに、2021年から導入された「ページエクスペリエンスアップデート」では、「Core Web Vitals」と呼ばれるUXに関する指標も、SEO評価の一環として導入されました。これはページの読み込み速度やインタラクティブ性、視覚的な安定性など、まさにUXを数値化したような指標です。

つまり、UXは単にユーザーの満足度を高めるだけでなく、検索順位を上げるためにも不可欠な要素となってきているのです。

UXの向上がユーザーにもたらす心理学的効果

1. 信頼と安心感の向上

ユーザーは、直感的で使いやすいインターフェースに対して信頼を抱きます。使い勝手の良さは認知的不協和(予期しない操作や混乱)を減少させ、心理的なストレスを軽減します。結果として、ユーザーは安心感を得て、再訪問や再利用に繋がります。

2. 満足感と快適さ

UXが改善されると、ユーザーは自分の行動に対して満足感を得やすくなります。自己決定理論によれば、人は自分の行動に対して選択肢と自由を感じることで、内的動機が高まり、結果的に満足度が向上します。例えば、無駄なステップが減り、選択肢が明確であれば、ユーザーは自分のペースで行動でき、ポジティブな感情を抱きやすくなります。

3. 快楽的報酬とエンゲージメント

操作がスムーズで直感的な場合、ユーザーは「即時の報酬」を得る感覚を味わいます。心理学的には、簡単に目標を達成できることはドーパミンの分泌を促し、快楽的な報酬を感じさせます。この報酬システムはユーザーのエンゲージメントを高め、繰り返し利用したいという欲求を刺激します。

4. ストレス軽減とポジティブな感情

ユーザーが操作中にフロー状態に入ると、集中力が高まり、周囲のストレス要因を感じにくくなります。UX改善がもたらす「スムーズな体験」や「適切な難易度」は、フロー理論の観点から、ユーザーがその体験に没頭しやすくなり、ポジティブな感情を引き出します。

5. ブランドロイヤルティと社会的証明

良いUXはユーザーに「このブランドは自分を大切にしている」という印象を与え、社会的証明の原理に基づいて、そのブランドへの信頼感が強化されます。人は他人の行動を参考にする傾向があり、ブランドに対する肯定的なフィードバックが多ければ、そのブランドを選択し続ける傾向があります。

6. 選択疲れの軽減

UX改善により選択肢が明確になり、ユーザーは選択に迷うことが少なくなります。選択肢が多すぎると、選択疲れを感じ、意思決定が難しくなりますが、シンプルでわかりやすい選択肢を提供することで、意思決定が容易になり、ストレスが減ります。

UX改善で得られる5つのビジネス効果

効果①:CVRの向上

Webサイトの主な目的が「CVRの向上」である場合、UXの良し悪しが直接的に成果に影響を与えます。たとえば、ユーザーがサイトに訪れて情報を探す過程で迷いやすかったり、フォームの入力が面倒だったりすると、途中で離脱してしまう可能性が高くなります。

一方で、UXがしっかり設計されたサイトでは、ユーザーはストレスなく必要な情報にたどり着き、自信を持って問い合わせアクションに移ることができます。導線設計・情報設計・入力体験の最適化といった改善を積み重ねることで、CVR(コンバージョン率)は着実に上がります。

数字としては、UX改善後にCVRが1.5倍〜2倍に上がるケースも少なくありません。見た目のデザインだけでなく、「どのように体験させるか」に注力することが、最も確実に問い合わせ増加へつながる施策といえるでしょう。

効果②:離脱率の低下と回遊性の向上

ユーザーがサイトを訪れた際、すぐに離れてしまう「直帰」や、途中で目的を見失ってページを閉じてしまう「離脱」は、UXの課題があることを示すサインです。情報が探しにくい、次に何をすればいいかわからない、操作が煩雑であるといった問題があると、ユーザーは短時間でサイトを去ってしまいます。

逆に、UXを改善することでユーザーの迷いが減り、より多くの情報を自然と閲覧してくれるようになります。導線が明確で、関連情報が適切に提示されていると、ページ内をスムーズに移動しながら目的を果たそうとする行動が生まれます。

このように、UXはサイト内の「回遊性」を高めるうえでも大きな役割を果たします。特に複数の商品やサービスを扱うサイトでは、回遊性が高まることで興味の幅が広がり、最終的なコンバージョンにつながる確率も高まるのです。

効果③:ブランド価値・信頼感の向上

ユーザーは、使いやすいと感じたサイトに対して、自然と「この会社は信頼できる」「ちゃんとしている」といったポジティブな印象を抱きます。逆に、操作がわかりにくくストレスを感じたサイトに対しては、「この会社に任せて大丈夫だろうか?」という不安が生まれてしまうものです。

つまり、UXは単なる「利便性」だけでなく、ブランド体験の一部として機能します。特に初めて訪問するユーザーにとって、Webサイトが第一印象となることも多いため、ここで快適な体験を提供できるかどうかが、ブランドへの信頼感や親しみやすさを左右します。

問い合わせや商談の前段階で、すでにユーザーの中に「この会社は好印象」という気持ちが形成されていれば、その後のコミュニケーションもスムーズに進みやすくなるでしょう。

効果④:顧客満足度の向上

UXの向上は、顧客満足度そのものに直結します。なぜなら、ユーザーが「ストレスなく」「気持ちよく」情報を得られ、目的をスムーズに達成できることが、サービス全体の印象を左右するからです。

たとえば、サイトにアクセスした際、ページの読み込みが速く、探している情報がすぐに見つかる構成になっていれば、ユーザーは「このサイトは使いやすい」と感じます。また、スマートフォンからの閲覧でもレイアウトが崩れず、フォーム入力もスムーズにできるように設計されていれば、ユーザーの小さな不満も未然に防げます。

さらに、FAQの整備やチャットボットの導入、適切なタイミングでのサポート表示なども、UXの一部です。こうした細かな配慮は「ちゃんと考えられている」「安心して使える」という信頼感につながります。

BtoB領域では、業務効率やミス防止という点でもUXの良し悪しが影響します。たとえば、取引先が業務用ポータルを使う際に、必要な書類がすぐに見つからなかったり、操作方法がわかりにくかったりすると、満足度は当然下がります。逆に、直感的に使えるUIや、目的別に整理された情報構造があれば、担当者の業務ストレスを減らし、満足度を高めることができます。

顧客満足度の向上は、リピートや口コミといった波及効果を生み出す源でもあります。SNSやレビューサイトが購買行動に強く影響する今の時代、UXを整えることは、ユーザーの心に“良い体験”を残し、それを広めてもらうための土台とも言えるのです。

効果⑤:LTVの最大化(リピート・継続)

UXの質を高めることは、ユーザーに「また使いたい」と思ってもらうための強力な原動力になります。一度の訪問や問い合わせで終わらせず、継続的な関係性を築いていくことは、LTV(顧客生涯価値)を最大化するうえで不可欠です。

たとえば、サイトの導線が分かりやすく、必要な情報にスムーズにアクセスできる設計であれば、ユーザーの満足度は自然と高まり、再訪や再購入の可能性も高くなります。さらに、ブログやコラム、実績紹介などのコンテンツが定期的に更新されていれば、「このサイトにはいつ来ても新しい発見がある」と感じてもらえ、自然とリピート行動につながります。

BtoBでのUXの役割

特にBtoB領域では、一度の取引で終わることは少なく、継続的な受発注や長期的な契約関係へと発展するケースが一般的です。導入後のサポートや、業務ポータル・管理画面の使いやすさといった“利用後のUX”が、次の契約更新や追加発注に影響を与えるため、企業にとっては重要な競争力のひとつになります。

「この会社とは長く付き合いたい」「サポート体制も含めて信頼できる」と思わせることができれば、他社への乗り換えリスクも低下し、結果としてLTVが大きく向上します。

BtoCでもUXは重要な差別化要因に

一方、BtoCにおいてもUXはリピート率を大きく左右します。たとえば、ECサイトで「欲しい商品がすぐに見つかる」「購入までの流れがスムーズ」「決済が簡単でストレスがない」といった体験を提供できれば、ユーザーは迷わず再訪し、再購入につながります。

加えて、購入後のフォロー体制(配送状況の通知、返品のしやすさ、レビューへの返信など)もUXの一部です。これらが丁寧に設計されていれば、単発の購入だけで終わらず、ブランドへのロイヤリティが高まっていきます。

コスト効率にも優れたアプローチ

さらに、継続率の向上は新規顧客の獲得よりもはるかにコスト効率が良いという点も見逃せません。既存ユーザーはすでにサービスに触れた経験があるため、広告や営業などの新たな投資をせずとも収益につながりやすくなります。

つまり、UXを改善してLTVを伸ばすことは、「売上拡大」と「コスト削減」を同時に実現できる、非常に合理的で戦略的な取り組みなのです。

UXが悪いままだと、どんなリスクがある?

顧客が迷う・離脱する導線設計

Webサイトを訪れたユーザーが自分の目的にスムーズにたどり着けない場合、多くはその時点でサイトから離脱してしまいます。たとえば「料金がどこに書いてあるかわからない」「資料請求のボタンがどこにあるのか迷う」といった状況は、まさにUXが不十分な状態です。

このように導線設計が曖昧だと、ユーザーはストレスを感じてページを閉じてしまう傾向が強くなります。せっかく広告やSEOで流入した見込み顧客が、ゴールにたどり着く前にサイトを離れてしまえば、本来得られるはずの成果を取りこぼすことになります。

特にBtoBサイトのように比較検討されやすい分野では、UXに優れた競合サイトにユーザーが流れてしまうリスクもあり、見えにくい損失が積み重なってしまうのです。

問い合わせにつながらないUIの特徴

見た目のデザインが洗練されていても、ユーザーが「今どこにいるのか」「次に何をすればいいのか」がわからなければ、それは“美しいだけ”のUIになってしまいます。ボタンの色が背景と同化していたり、フォームの入力項目が多すぎたり、スマートフォンでの表示が崩れていたりなど、こうしたUIの課題は、ユーザーのアクションを妨げる大きな障害になります。

さらに、せっかく資料請求ボタンを設置していても、その前段階の情報が不足していたり、不安を感じる表現が残っていたりすると、ユーザーは「まだ問い合わせる段階じゃない」と判断してしまいます。

UIが整っているように見えても、それがユーザーの行動を後押しする設計になっていなければ、本質的な成果にはつながらないという点は、UXを考える上で非常に重要です。

リニューアルしても成果が出ない失敗例

よくあるのが、「サイトをリニューアルしたのに、問い合わせが増えない」「見た目は良くなったのに、CVRが下がった」というケースです。これは多くの場合、UIの見た目だけに注力して、UX全体の設計が不十分なままになっていることが原因です。

たとえば、写真や配色、レイアウトを刷新しても、ユーザーのニーズに沿った情報設計がなされていなかったり、導線が前よりも複雑になっていたりすると、かえって使いづらいサイトになってしまうことがあります。

特にリニューアル時には、既存ユーザーの利用習慣やアクセス動線が変わるため、慎重な設計と検証が必要です。見た目重視のリニューアルは、一時的な満足感を与えるかもしれませんが、成果につながらなければ意味がありません。

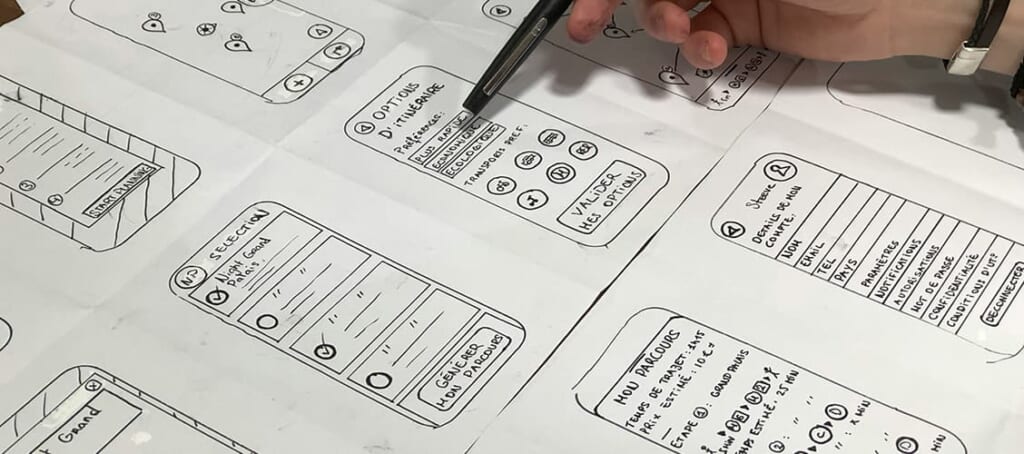

UX改善を成功させるために必要な視点

ターゲット理解とペルソナ設定

UX改善に取り組む際、まず最初に大切なのが「誰のための体験を設計するのか」を明確にすることです。性別や年齢、職種、業界などの基本的な属性はもちろん、何に悩んでいるのか、何をきっかけにWebサイトを訪れるのかといった心理面の理解も重要です。

このようなユーザー像を具体化したものが「ペルソナ」です。ペルソナを設定することで、どんな情報を、どのタイミングで、どのように伝えればよいかという判断がしやすくなります。

たとえば、IT導入に不慣れな中小企業の担当者がターゲットであれば、専門用語を避け、導入後のイメージが伝わるような具体的なコンテンツが必要になるでしょう。UX改善は、“誰のためのサイトなのか”を徹底的に理解するところから始まります。

ユーザーテストやヒューリスティック評価

実際にUXを改善する際は、仮説だけで進めるのではなく、実際のユーザーの行動を観察することが欠かせません。そのために有効なのが「ユーザーテスト」や「ヒューリスティック評価」といった手法です。

ユーザーテストでは、ターゲットに近いユーザーに実際にサイトを操作してもらい、どこで迷っているか、どんな感想を持ったかを確認します。これにより、制作者側では気づきにくい「小さなストレス」や「直感的でない導線」に気づくことができます。

また、ヒューリスティック評価とは、UXの専門家がガイドラインに基づいてサイトを分析する方法で、短時間で課題を洗い出すことが可能です。両者を併用することで、主観や勘に頼らず、客観的な視点から改善の方向性を導くことができます。

UI改善だけでなく、情報設計・導線の見直しもセットで考える

UXの改善というと、デザインの刷新やUIの調整を連想しがちですが、本当に重要なのは「情報が整理されているか」「ユーザーが迷わず目的地にたどり着けるか」という設計の部分です。

たとえば、ページごとの役割があいまいだったり、カテゴリ分けがユーザー視点になっていなかったりすると、見た目が美しくても“使いにくいサイト”になってしまいます。

本来、UXの改善は「どの情報を、どの順番で、どのように見せるか」という情報設計(IA)と、「ユーザーの行動に沿った導線づくり」をセットで考える必要があります。UIはそれを実現するための“表現手段”に過ぎません。

したがって、表面的なデザインの修正だけではなく、根本的な構造の見直しが伴ってこそ、真のUX改善が実現できるのです。

おすすめ記事:

成功するUIUXデザインの鍵となるユーザー中心設計の考え方と実践的な方法

まとめ

本記事で紹介したように、UX改善はCVRの向上、離脱率の低下、信頼性の向上、LTVの最大化、そして社内オペレーションの効率化といった多角的な効果をもたらします。

GoogleもUXを検索評価の指標として重視しており、「Core Web Vitals」などの技術的な要件もクリアすべき重要なポイントです。つまり、UXの質はSEOにも大きな影響を与えるというわけです。

「UI/UXの改善が必要なのはわかっているけれど、どこから手をつけるべきかわからない」「デザインを変えても、本当に効果があるのか不安」──そんなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、サックルのUI/UXリニューアルサービスです。

サックルは、UI/UXに特化したプロフェッショナルチームを擁し、これまでに700以上のWebサイト・アプリ制作実績を誇る実力派です。単なる見た目の刷新ではなく、ユーザー体験の本質に迫る改善を得意としています。

特に注目すべきは、以下の3つの強みです:

- 徹底したユーザーリサーチに基づく設計:感覚ではなく、定量・定性の両面から課題を特定

- ビジネス成果を見据えたUI設計:CV向上や離脱率改善など、具体的な成果につながるデザイン

- スピード感ある柔軟な対応力:デザインだけでなく、要件定義から開発連携までトータルに支援

単なる「キレイなだけのデザイン」ではなく、成果を出すためのUI/UX改善にご興味がある方は、ぜひ一度サックルのサービスをご覧ください。